Le 7 juillet, le Cambodge a été informé par l’administration du président américain Donald Trump d’une nouvelle date limite, fixée au 1er août, pour renégocier les conditions commerciales et éviter l’imposition de tarifs douaniers élevés. Bien que les droits de douane de 36% récemment annoncés par les États-Unis — dans le cadre de leur politique tarifaire plus large — soient inférieurs aux 49% initialement menacés, ils restent néanmoins élevés pour Phnom Penh. Le 2 avril, Trump avait imposé des tarifs réciproques généralisés, qualifiant ce jour-là de sa « journée de libération ». L’annonce du 7 juillet a dû surprendre Phnom Penh, qui pensait avoir sécurisé un accord commercial préliminaire avec les États-Unis seulement trois jours plus tôt.

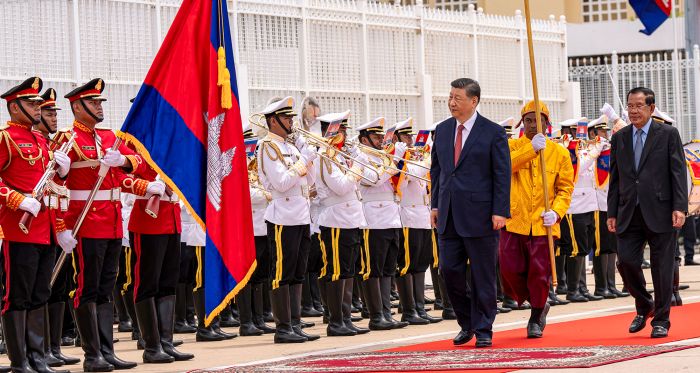

En jeu, dans la relation du Cambodge avec les États‑Unis, il n’y a pas que le commerce ; les liens de Phnom Penh avec Beijing sont également un facteur. Ces dernières années, les liens entre le Cambodge et la Chine se sont considérablement renforcés. La Chine est désormais le plus grand partenaire commercial et investisseur du Cambodge, et un allié de plus en plus étroit en matière de défense et de sécurité. Cette coopération, combinée aux récents bénéfices du Cambodge issus de la stratégie dite « Chine+1 » — où les manufacturiers internationaux déplacent leur production vers des économies alternatives pour réduire leur dépendance envers la Chine — a été observée de très près par Washington.

Alors que la réaction des grandes économies d’Asie du Sud-Est à l’imposition de tarifs américains et à la rivalité États-Unis–Chine a suscité un certain intérêt, celle des économies plus petites — et la manière dont elles naviguent ces courants contraires —, largement tournées vers l’exportation, comme le Cambodge, a reçu moins d’attention. Bien que les liens économiques entre le Canada et le Cambodge ne soient pas encore assez développés pour compenser d’éventuelles perturbations commerciales, des opportunités de coopération bilatérale existent. Elles pourraient soutenir les objectifs de développement à long terme du Cambodge tout en aidant le Canada à honorer ses engagements régionaux dans le cadre de sa Stratégie pour l’Indo-Pacifique.

Quelle est l’exposition commerciale du Cambodge aux États-Unis par rapport à la Chine ?

Les relations commerciales du Cambodge avec ses deux principaux partenaires, la Chine et les États-Unis, révèlent une asymétrie manifeste. CDans l’ensemble, la Chine est le partenaire commercial le plus important du Cambodge, avec un commerce bilatéral atteignant 21 G$ CA en 2024.

Cependant, ces échanges sont majoritairement composés d’importations chinoises au Cambodge, notamment de machinerie, de composants électroniques et de biens de consommation, qui représentent plus de la moitié du total des importations du pays. En revanche, seulement 15% des exportations cambodgiennes sont destinées à la Chine. En 2024, le Cambodge a importé pour 18,4 G$ CA de biens chinois, tandis qu’il n’exportait que 2,4 G$ CA, générant un important déficit commercial de 16 G$ CA.

Les échanges commerciaux avec les États-Unis dressent un portrait différent : bien que légèrement inférieurs en volume, à 18 G$ CA, ces flux sont beaucoup plus équilibrés. Environ 40% du prêt-à-porter cambodgien, pierre angulaire de son économie, sont exportés vers les États-Unis, faisant de ce pays son plus grand marché d’exportation. Les exportations cambodgiennes vers les États-Unis ont connu une forte croissance durant le premier mandat du président Trump, soutenues par les tensions croissantes entre Washington et Beijing, qui ont encouragé les manufacturiers à déplacer leurs activités hors de Chine. Entre 2017 et 2021, les exportations vers les États-Unis ont plus que doublé, passant de 3,3 G$ CA à plus de 7,3 G$ CA, attirées par les bas coûts de main-d’œuvre cambodgiens, la proximité géographique avec la Chine et les incitations fiscales destinées aux investisseurs étrangers. En contrepartie, les importations cambodgiennes en provenance des États-Unis en 2024 sont restées limitées, contribuant à un déficit commercial de 16,7 G$ CA.

Au-delà de cette différence structurelle dans les relations commerciales, le rôle des investissements est critique. Comme évoqué précédemment, la Chine est la principale source de capital et d’investissement la principale source de capital et d’investissement À mesure que Phnom Penh renégocie ses conditions commerciales avec Washington, elle devra naviguer prudemment entre sa dépendance croissante aux financements chinois et la nécessité de maintenir son accès aux marchés occidentaux, essentiels à son économie orientée vers l’exportation.

Comment l’Indonésie a-t-elle répondu aux pressions commerciales des États-Unis ?

La réponse du Cambodge aux pressions commerciales américaines s’est caractérisée par une approche à multiples facettes, conjuguant réformes limitées et stratégies de diversification. La première ronde de négociations États-Unis-Cambodge s’est tenue du 13 au 15 mai. Les négociateurs cambodgiens ont cherché à désamorcer les tensions en démontrant la réactivité du pays face aux menaces américaines, proposant une réduction des droits de douane sur 19 catégories de produits américains — allant de l’automobile aux produits agricoles —, de 35% à 5%. La deuxième ronde a eu lieu début juin, aboutissant à un accord sur les dispositions d’un pacte commercial réciproque.

Le 4 juillet, Phnom Penh a annoncé la conclusion d’un cadre d’accord commercial. Cependant, une lettre datée du 7 juillet a révélé que les États-Unis prévoient l’imposition de droits de douane de 36% sur les biens cambodgiens à partir du 1er août.

Le Cambodge a bénéficié par le passé du Système généralisé de préférences (SGP) américain, qui a expiré en 2020 et n’a pas été renouvelé en raison d’inquiétudes liées à la régression démocratique et aux violations des droits humains dans le pays. Sous ce système, le Cambodge jouissait d’un accès hors taxes au marché américain pour environ 5 000 de ses produits, dynamisant sa compétitivité dans plusieurs secteurs d’exportation, notamment le prêt-à-porter, la chaussure, les produits agricoles et les produits de voyage.

Opportunités et risques des liens étroits avec la Chine

Au fil du temps, les relations qu’entretient le Cambodge avec la Chine ont dépassé le cadre commercial pour inclure la coopération en matière de sécurité, de défense, de tourisme ainsi que les échanges culturels. Le degré croissant de l’influence chinoise suscite des inquiétudes à Washington et jette le doute sur la capacité du Cambodge à élaborer ses politiques de manière indépendante.

Les récentes mises à niveau de la base navale cambodgienne de Ream, soutenues par la Chine, font toujours l’objet de controverses, malgré les assurances répétées du Cambodge que ce site n’est pas destiné à un usage exclusivement militaire pour la Chine. Ces inquiétudes ont été accentuées par la réception, par le Cambodge, de deux navires de guerre de Beijing, dans le cadre d’un projet plus large de modernisation soutenu par la Chine.

Autre source d’inquiétude pour les États-Unis : la redirection des produits chinois à travers le Cambodge pour esquiver les tarifs douaniers. Le Cambodge a abordé ce sujet en soulignant deux nouvelles réglementations visant à renforcer la conformité aux règles d’origine et à prévenir la présentation de produits chinois comme étant fabriqués au Cambodge.

Parallèlement, les investissements chinois ont stimulé de nombreux projets d’infrastructure considérables à travers le Cambodge, Des projets, tels que l’Autoroute Phnom Penh-Sihanoukville et la zone économique spéciale de Sihanoukville, qui ont amélioré connectivité et croissance industrielle. La Chine a également financé près de 70% des centrales électriques, contribuant à un réseau énergétique plus robuste. Ces développements présentent néanmoins des risques accrus, d’autant plus que la dette publique envers la Chine dépasse 5 G$ CA, remettant en question la soutenabilité de l’endettement public cambodgien et l’érosion de son autonomie politique.

Quelles alternatives pour le Cambodge ?

Le Cambodge cherche activement à diversifier son économie au-delà des États-Unis et de la Chine. Une alternative possible pour ses exportations serait l’Union européenne. En 2001, le Cambodge a bénéficié d’un accès préférentiel à l’UE via l’initiative « Tout sauf les armes », permettant l’entrée hors taxes et quotas de toutes les exportations cambodgiennes à l’exception des armes et munitions.

En 2020, l’UE a partiellement retiré le Cambodge de cette initiative, invoquant des inquiétudes liées aux violations des droits humains et à la démocratie. Conséquemment, un cinquième des exportations auparavant éligibles, notamment dans le prêt-à-porter et la chaussure, ont perdu leur statut préférentiel, impactant environ 1,6 G$ CA en ventes annuelles. Le Cambodge pourrait chercher à réacquérir l’accès à ces régimes pour compenser ces pertes de marchés, mais cela exigerait des réformes en matière de droits humains et de gouvernance démocratique. Or, le gouvernement de Phnom Penh a jusqu’ici montré peu d’intérêt pour ces réformes.

L’intégration au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) est un élément clé de la stratégie de diversification économique du Cambodge. Le commerce intra-ANASE représente désormais environ 28% du commerce total cambodgien. Les liens économiques rapprochés avec le Japon et la Corée du Sud ont également été bénéfiques, avec des investissements dans l’agriculture et l’industrie légère. Le Cambodge a activement tiré parti de sa participation au Partenariat économique régional global (PERG) pour étendre ses exportations, notamment agricoles, vers les marchés asiatiques, en particulier pour le riz et le manioc. Au-delà de l’Asie, il a sécurisé un accord bilatéral avec le Royaume-Uni, assurant un accès libre de droits après le Brexit.

Ces arrangements comportent toutefois des complications. Le potentiel de l’ANASE comme contrepoids aux États-Unis et à la Chine est limité par les disparités réglementaires et les intérêts nationaux concurrents parmi les membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), qui regroupent les règles visant à prévenir les maladies et ravageurs dans les denrées commerciales agricoles, représentent environ la moitié des barrières non tarifaires, limitant le commerce international et intra-ANASE.

Les exportations agricoles cambodgiennes sont particulièrement touchées par ces règles. Récemment, les membres de l’ANASE ont convenu de réduire ces barrières pour stimuler le commerce régional, mais des écarts persistent entre les intentions et la mise en œuvre effective. De plus, des normes SPS non harmonisées au sein des pays de l’ANASE soumettent les exportations agricoles cambodgiennes à des tests supplémentaires et à des certifications longues, ce qui augmente les coûts et ralentit l’accès aux marchés.

Des axes d’amélioration existent aussi au niveau domestique pour le Cambodge. Son incapacité à respecter les normes réglementaires strictes des économies avancées freine une intégration plus profonde de ses produits sur les marchés occidentaux. L’adaptation aux certifications nécessaires d’origine a été particulièrement difficile pour les exportateurs locaux, en raison d’une pénurie de main-d’œuvre, de capacités techniques limitées et de la corruption au sein du ministère du Commerce. Cela rend difficile l’accès des produits cambodgiens aux marchés étrangers, y compris l’UE, la Corée du Sud et le Japon.

Quelles opportunités pour le Canada d’approfondir ses liens avec le Cambodge ?

Le Cambodge dispose d’une marge de manœuvre économique limitée. Engagé dans des pourparlers avec les États-Unis, il fait face à un excédent commercial et ne dispose pas de pouvoir d’achat suffisant pour stimuler ses importations de produits américains, ce qui complique la réduction de son déséquilibre commercial. De plus, l’économie de Phnom Penh est largement concentrée dans quelques secteurs, notamment le vêtement et les articles d’habillement, le laissant vulnérable aux chocs extérieurs.

Face à ces défis, le Cambodge pourrait connaître un rebond en diversifiant davantage ses partenariats économiques. À compter de 2024, le commerce bilatéral entre le Canada et le Cambodge a atteint environ 2,4 G$ CA, soit une croissance de près de 25% par rapport à 2023. Les exportations cambodgiennes vers le Canada proviennent principalement du secteur du vêtement, notamment pantalons, shorts, maillots de sport et T-shirts. Les exportations canadiennes vers le Cambodge restent modestes, se concentrant surtout sur les véhicules et la machinerie industrielle.

Au-delà de l’expansion commerciale, des opportunités existent pour soutenir les priorités de développement du Cambodge, lesquelles correspondent aux atouts du Canada. Par exemple, le savoir-faire canadien en agriculture durable et en agrotechnologies pourrait appuyer les efforts cambodgiens pour moderniser leurs filières de riz et manioc, tout en respectant les normes internationales de qualité. Le secteur des énergies renouvelables est également prometteur, compte tenu des besoins croissants en énergie et des compétences canadiennes en énergie hydraulique et technologies solaires. Les discussions autour d’un accord de libre-échange entre le Canada et l’ANASE offrent une plateforme structurée pour renforcer la coopération dans ces secteurs.

Cependant, la capacité du Cambodge à approfondir ses liens avec les partenaires occidentaux, y compris le Canada, dépendra de sa gestion du rapprochement avec Beijing. Si les responsables cambodgiens sont conscients des risques liés à une dépendance excessive à la Chine, ils poursuivent néanmoins une stratégie d’atténuation des risques diplomatiques, cherchant à diversifier leurs partenariats économiques sans compromettre leur relation avec un donateur majeur.

• Édité par Vina Nadjibulla, vice-présidente de la recherche et de la stratégie, et Ted Fraser, rédacteur en chef à la FAP Canada